电力保障

本周以来,受大范围高温高湿天气影响,全网用电水平持续攀升,8月4日至6日,国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高,最大负荷达12.33亿千瓦,较去年11.80亿千瓦的极值增长5300万千瓦,面对巨大用电需求对电力系统稳定运行提出严苛挑战。在保障电力稳定供应中,变电站智能化改造尤为关键,而IEC相关标准在其中发挥着关键作用。

在新型电力系统建设加速推进背景下,变电站作为干电网核心节点,正从传统机电式向数字化、智能化深度转型。智能变电站通过智能设备、网络通信与自动化技术融合,实现设备状态感知、信息交互协同、运维管理决策等核心功能,其中 IEC 相关标准至关重要。

设备选型

IEC标准为变电站智能化改造的设备选型提供明确依据。以智能电子设备(IED)为例,符合 IEC61850标准的IED设备,需具备特定功能模块和通信能力,其逻辑节点和数据对象设置要遵循标准规范。遵循IEC标准的不同厂商IED设备可在同一变电站系统中互操作,打破兼容性壁垒。在选择电子式互感器等设备时,IEC标准对采样精度、信号传输稳定性等指标的规定,保障设备数字化转型高质量实现,减少信号传输损耗,提升整体性能。

系统集成

在系统集成方面,IEC标准构建统一框架。IEC61850标准引入基于XML的变电站配置语言(SCL),用于配置设备和系统参数。通过它生成的变电站系统配置描述文件(SCD),能以统一格式呈现各变电站不同电压等级、供电范围、一次接线方式等信息。不同厂商设备基于此标准可建立通用变电站配置,实现无缝对接。例如,构建智能变电站自动化系统时,遵循该标准,从设备建模(SCL 文件)、服务映射(如 MMS、GOOSE、SV 等)到系统集成各环节都严格规范执行,使站内设备实现即插即用与数据共享,提高系统集成效率与可靠性,减少故障风险。

通信架构

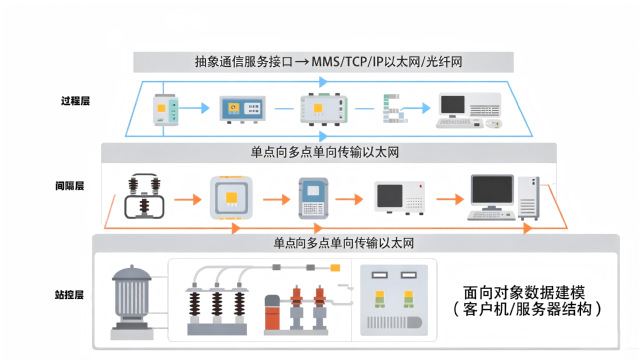

IEC标准对变电站通信架构设计影响深远。IEC61850标准将变电站通信体系分为站控层、间隔层、过程层三层。站控层和间隔层间的网络,采用抽象通信服务接口映射到制造报文规范(MMS)、传输控制协议/网际协议(TCP/IP)以太网或光纤网;间隔层和过程层间的网络采用单点向多点的单向传输以太网。这种分层设计结合 GOOSE 实现毫秒级实时信号传输,满足了变电站内装置间不同通信需求。同时,标准采用面向对象的数据建模技术,定义基于客户机/服务器结构数据模型,每个IED在通信中既作服务器提供数据,又作客户访问其他设备数据,确保数据交换高效有序,为智能变电站实时、可靠的通信架构奠定基础。

IEC相关标准贯穿变电站智能化改造关键环节,是推动转型、提升电网运行效率与智能化水平的核心力量,为构建新型电力系统筑牢根基。