在“双碳”目标推进中,“碳核算”从行业术语融入企业日常运营,生产型企业梳理能源消耗与碳排放关联、终端品牌掌握产品全周期碳足迹,都离不开“如何算碳”这一核心问题。但实际操作里,不少企业有困惑,如从哪些环节核算碳排放、不同计算方式结果为何有差异、算清数据能为企业发展提供哪些支撑等。今天将系统拆解碳核算的“核算范围”“计算逻辑”“常用方法”及超越数据本身的实际价值。

不是所有 “碳” 都要算

在聊 “怎么算” 之前,得先明确 “算哪些”—— 碳核算不是把企业所有活动的碳排放都算一遍,而是有明确 “核算范围” 的,这是所有计算的前提。

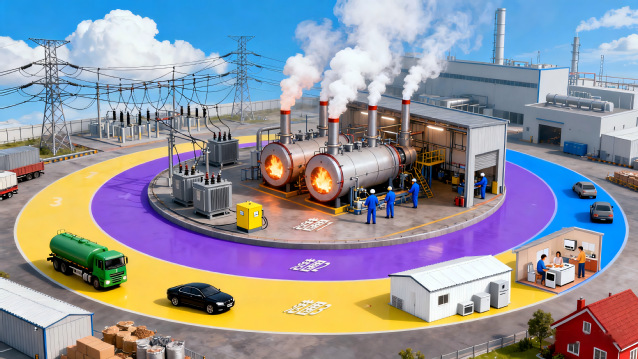

根据国际通用的《温室气体核算体系(GHG Protocol)》,企业碳核算主要分3个范围,像 “三层同心圆” 一样层层递进:

• 范围 1(直接排放):企业自己 “直接产生” 的碳排放,比如生产车间烧煤、燃油的排放,食堂天然气燃烧的排放,甚至停车场车辆燃油的排放 —— 这些是企业能直接控制的碳源。

• 范围 2(间接排放 - 能源相关):企业 “买进来的能源” 间接产生的排放,最典型的就是用电:企业从电网买电,而电厂发电(尤其是火电)会排碳,这部分排放要算到企业头上,但企业无法直接控制电厂的排放。

• 范围 3(其他间接排放):除了范围2,企业其他所有间接排放,比如上游原材料(钢铁、塑料)生产的排放、下游产品运输的排放、产品被用户使用时的耗电排放、废弃后处理的排放 —— 这部分范围最广,也是很多企业容易遗漏的。

碳核算是 “怎么算出来的”?

不管用什么方法,碳核算的核心逻辑其实很简单,就像 “算电费” 一样:排放量 = 活动数据×排放系数。

举个最常见的例子 — 算 “用电的碳排放”:

• 第一步:找 “活动数据”— 企业某个月的用电量,比如从电费单上看到用了 10000度电(这是能直接拿到的实际数据);

• 第二步:找 “排放系数”— 当地电网的平均碳排放系数,比如某省电网排放系数是 0.6 吨 CO₂/ 万度(不同地区、不同能源类型的系数不一样,有权威数据库可查);

• 第三步:计算—10000度×0.6吨CO₂/万度=6吨CO₂,这就是企业这个月用电产生的范围2碳排放。

本质:碳核算不是 “凭空估算”,而是基于 “实际发生的活动数据”,乘以 “权威认可的排放系数”,最终得出排放量 —— 数据越真实、系数越精准,核算结果就越可靠。

碳核算常用方法

知道了核心逻辑,再看具体方法——不同企业规模、不同行业,适合的方法不一样,没有 “最好”,只有 “最适合”。

1. 排放因子法

这是目前企业用得最多的方法,核心就是的 “活动数据×排放系数”,操作门槛低,不需要复杂的设备或技术。

适用场景:中小企业、初期碳核算、政策要求的基础报告

2. 质量平衡法

这种方法不依赖 “排放系数”,而是从 “物料守恒” 出发:比如企业生产某种产品,投入了多少含碳原料(如煤炭、石油、塑料),产出了多少产品和副产品,剩下的 “碳” 去哪里了?通过物料的 “碳含量” 来计算排放量。

适用场景:大型生产企业(如钢铁、化工、水泥)、有复杂生产工艺的企业、需要精准核算特定环节排放的场景。

3. 实测法

这种方法是用专业设备直接监测碳排放,比如在烟囱上装 “烟气在线监测系统(CEMS)”,实时采集烟气中的CO₂浓度、烟气流量,然后计算排放量—相当于给碳源装了 “智能电表”,直接读 “碳用量”。

适用场景:大型电厂、钢铁厂等 “高排放企业” 的关键排放源(如锅炉、窑炉),或是需要对外展示 “精准减碳” 的企业。

碳核算是一次 “长期管理”

部分企业对碳核算存在认知偏差,认为它是运营负担,仅用于数据申报。但实际上,碳核算核心价值是为企业解决实际问题提供支撑。其一,能帮助企业理清“碳家底”,为精准减碳奠基,如某纺织厂明确主要碳源后减碳更有效率。其二,在政策上,随着碳管理体系完善,高耗能企业履约、出口企业应对碳关税等都需准确核算数据规避风险。其三,从市场价值看,消费者和投资者关注提升,核算数据可助企业获“碳标签”认证或完善ESG报告,如家电和新能源企业因此受益。其四,核算过程能帮企业发现隐性浪费、降本增效。真正有用的碳核算是“定期核算 + 动态跟踪”,即每季度或半年更新数据、对比变化、找问题、调策略。对企业而言,这是从“高碳”转向“低碳”的必经之路。